1940年下半年,国民党顽固派将反共重心由华北转向华中,掀起了第二次反共高潮。

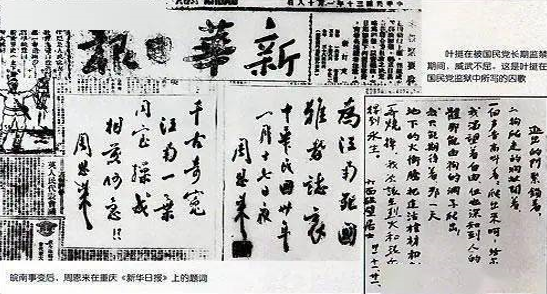

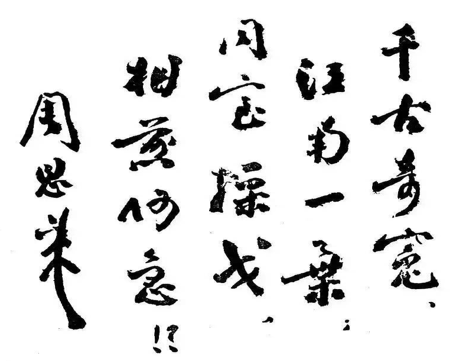

1941年1月4日,皖南新四军军部和直属部队等9000余人奉命北移。1月6日行至皖南泾县茂林地区时,竟遭国民党军7个师8万余人的包围和突然袭击。新四军奋战7昼夜,终因众寡悬殊,弹尽粮绝,除约2000人突围外,一部分被打散,政治部主任袁国平等大部分牺牲和被俘,军长叶挺在与国民党军方的谈判中被扣押,副军长项英、参谋长周子昆突围中被叛徒杀害。1月17日,蒋介石反诬新四军“叛变”,公然宣布取消新四军番号,声称将把叶挺交付“军法审判”,这就是震惊中外的皖南事变。第二次反共高潮达到顶点。

尽管民主革命时期与今天的历史条件和时代背景有很大的不同,突发事件的性质类别与历史时期和党所处的历史方位有重大关系,但是民主革命时期党应对突发事件的策略和经验在今天仍然具有重大的理论和现实意义。皖南事变作为民主革命时期的一个重大突发事件,中国共产党的成功为今天我们应对突发事件提供了宝贵的经验和启迪。

第一、 居安思危,思则有备,备则无患。

这是应对突发事件的首要原则。在艰苦的抗战环境中,中国共产党具备强烈的忧患意识,随时准备应对风险考验。

其实,在抗日战争中,蒋介石是被迫实行抗日的,“对中国共产党所领导之军队,始终视为异己部队”,实行的是两面政策,这个同盟者是不可靠的,中国共产党需要随时做好应对突发事件的准备。“向着最坏的一种可能性作准备是完全必要的,但这不是抛弃好的可能性,而正是为着争取好的可能性并使之变为现实性的一个条件”。皖南事变发生后,中国共产党能够有效及时的应对,制止了更严重的后果发生,中国共产党强烈的忧患意识和制定的相应预案起了重大的作用。

第二. 处变不惊,冷静分析,沉着应对。

突发事件的发生涉及不同的利益群体,有很强的敏感性和连带性,这就需要从长远考虑,并抓住主要矛盾,即坚持总的政策不动摇,不为一时一事的干扰而转移大方向。这在皖南事变中表现为既顾全大局,又坚决斗争。面对复杂与严峻的国际国内形势和国民党顽固派步步紧逼的反共分裂活动,中共中央和毛泽东从顾全抗日大局出发,以国家利益为重,及时提出挽救危局的策略和措施,制定出“政治上反击、军事上防守”的灵活策略,正确应对皖南事变后的严峻局势,既对国民党顽固派进行了坚决的打击,又顾全抗日战争大局,进行有理有利有节的斗争,并最终取得胜利。

第三. 把危机转化为发展机遇。突发事件的发生是不以人们的意志为转移的,但既然发生了,就要沉着冷静地应对,又要努力变被动为主动,创造条件变坏事为好事。中国共产党在处理重大突发事件中不仅善于把危机造成的损失降到最低程度,而且千方百计想方设法把危机转化为发展的机遇。中国共产党在皖南事变中遭受的损失之大为抗战以来之最,但这次斗争后表现出了国民党地位的降低和共产党地位的提高,形成了国共力量对比发生某种变化的关键,有力地争取了中间势力,发展了抗日民主力量,使国民党顽固派陷入孤立境遇。中国共产党从被动变为主动,由军事上的挫折转为政治上的胜利。